PR ダイドードリンコ株式会社

※この記事は約5分で読めます。

【正座・階段がつらい方、必見!】

登山もゴルフも楽しめた!

曲げ伸ばしの「凄い成分」を教えます!

すっかり外出控えの生活も当たり前になり、

家で過ごす時間が長くなりました。

それで最近増えているのが、

「正座や階段がつらい」

「サッと立ち上がれない」

といった、曲げ伸ばしの違和感だそうです。

私も、もし趣味の登山やゴルフが楽しめなくなると、将来まで心配になってきます。

まだしばらくは外出控えの状況が続きそうだからこそ、今回、筆者 関根が「凄い成分」を見つけてきたので、

さっそく皆さんにご紹介します!

「凄い成分」なのに、なぜ知られていない!?

【奇跡の新素材プロテオグリカン】とは

さっそく、凄い成分「プロテオグリカン」について、

研究者の一人、阿部 馨さんに伺った貴重な話をお伝えします!

いきなりですが、「プロテオグリカン」って何が凄いんですか?

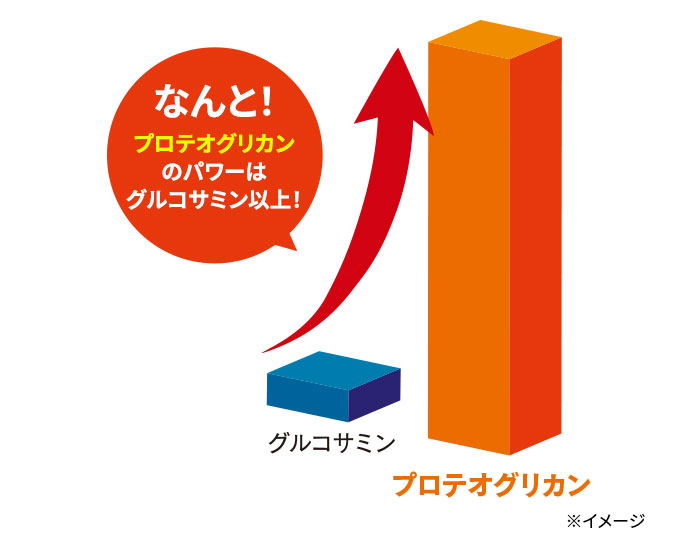

プロテオグリカンは軟骨成分のひとつですが、一番の特徴は、

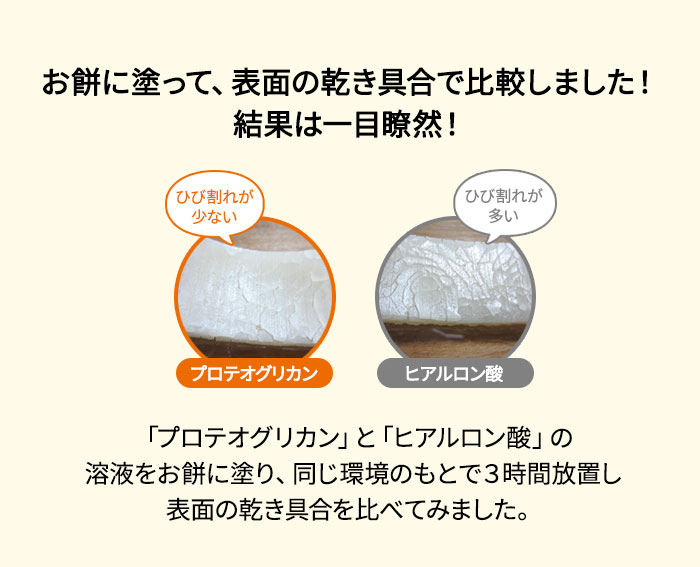

「グルコサミンを超えるパワー」と、化粧品の保湿成分になるほどの「ヒアルロン酸以上の高い保水力」!

プロテオグリカンは軟骨成分のひとつですが、一番の特徴は、

お餅の乾燥具合を調べた実験でもご覧の通り、プロテオグリカンを塗ったお餅は水分を逃しにくくなり、ひび割れが少ないことがわかります。

プロテオグリカンはクッションや潤滑油としての働きが優れていて、スムーズな曲げ伸ばしに役立ちます。だから、これまでのグルコサミンやコンドロイチンとは、ぜんぜん違ったアプローチができるのです。

えっ!クッションや潤滑油!?なんか動きがよくなりそう!

実用化は【産学官の一大プロジェクト】!

ヒントは青森の郷土料理「氷頭なます」!?

そんな凄い成分が、どうやって生まれたんですか?

かつて、プロテオグリカンは1gで約3000万円するほど高価で、とても実用化はできませんでした。

家一軒が建ちますね。自分には手が出せません。

ところが、私の先輩の研究者は、優れたプロテオグリカンだからこそ、商品化することで社会に貢献できると考えたんです。

プロテオグリカンが安全な食品由来の「鮭の鼻軟骨」に豊富に含まれていたのも幸運でした。そして、青森の郷土料理の居酒屋で、大きなヒントに出会ったんです。

プロテオグリカンが安全な食品由来の「鮭の鼻軟骨」に豊富に含まれていたのも幸運でした。そして、青森の郷土料理の居酒屋で、大きなヒントに出会ったんです。

郷土料理の居酒屋で!?

偶然、鮭を甘酢漬けにした「氷頭なます」を食べていたら、「これだ!」って。酢漬けで鮭の頭部が柔らかくなるのは、

軟骨成分のプロテオグリカンが溶け出していたからだったんです。

そこから、低コストで安全な酢酸抽出方法が確立したのです。

そこから、低コストで安全な酢酸抽出方法が確立したのです。

さすが日本人の「食の知恵」は凄い!

それからは産学官の一大プロジェクトに発展し、農林水産大臣賞や文部科学大臣賞を受賞するほどの研究実績を挙げました。

ところで、全部のプロテオグリカンが同じ技術で抽出されているんですか?

すべてのプロテオグリカンではありません。

「あおもりPG」認証がついているプロテオグリカンだけが、国産の鮭を使い、弘前大学で開発した抽出技術で精製された高い品質のものです。 軟骨そのものに近い状態で抽出されているおかげか、実感が違うという話も聞いたことがあります。

「あおもりPG」認証がついているプロテオグリカンだけが、国産の鮭を使い、弘前大学で開発した抽出技術で精製された高い品質のものです。 軟骨そのものに近い状態で抽出されているおかげか、実感が違うという話も聞いたことがあります。

安心の国産の鮭、高品質な【あおもりPG】

プロテオグリカン配合のサプリがこちら!

皆さん、この「凄い成分」

プロテオグリカンの話、いかがでしたか?

今回、私はプロテオグリカンの凄さはもちろん、研究者の執念にも驚きました。

こそして、「あおもりPGプロテオグリカン」を摂りたい方におすすめなのが、

ダイドードリンコ『ロコモプロ』!

力強い曲げ伸ばしをサポートする筋肉成分や靭帯成分も配合されているので、日々の正座や階段だけでなく、 登山やゴルフを楽しみたい方にもピッタリです。試しやすい約15日分もあるので、気になる方はぜひどうぞ!

(執筆:関根 宏勇)